Пломбирование полостей I класса по Блеку

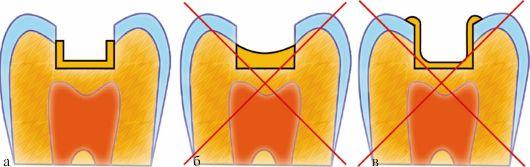

Значительное давление на пломбу при жевании и возможность отлома края пломбы обязывает принять меры предосторожности. В первую очередь необходимо уменьшить скос эмали (фальц), что позволяет наложить на линию фальца более толстый слой композитного материала. При пломбировании полостей I класса композитным материалом химического отверждения слой наносят параллельно дну полости, так как усадка направлена в сторону пульпы. При пломбировании композитным материалом светового отверждения, когда усадка направлена по направлению к источнику фото-полимеризации и происходит придонный отрыв пломбы, материал накладывают косыми слоями, чтобы слой лежал от середины дна полости до края жевательной поверхности, а отсвечивание производят через боковые стенки (язычный или щечной поверхности), а затем перпендикулярно его поверхности. Таким образом достигается хорошее краевое прилегание краев пломбы.

Этапы пломбирования полостей ? класса:

2. Препарирование тканей зуба.

3. Наложение лечебной и изолирующей прокладки (по показаниям). ‘

4. Протравливание, смывание кислоты, высушивание

5. Изоляция от слюны.

6. Наложение праймера (по показанию). [ •

7. Нанесение адгезива.

8. Послойное наложение композита и его отверждение(по схеме).

9. Коррекция окклюзии, финишная обработка и полирование.

Источник

11.1.1. Пломбирование цементами кариозных полостей

I — V класса по Блэку

При пломбировании кариозных полостей цементами необходимо накладывать изолирующую прокладку, так как силикатные и силикофосфатные цементы токсичны для пульпы за счет несвязанной фосфорной кислоты и обладают неудовлетворительной адгезией.

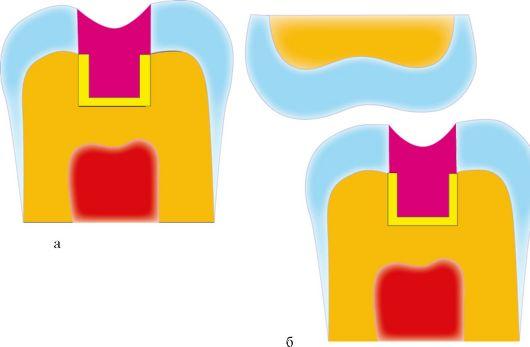

Прокладка чаще всего накладывается из фосфат-цемента. Она замешивается густо и вносится гладилкой отдельными порциями и тщательно притирается штопфером ко дну и стенкам кариозной полости до эмалево-дентинного соединения. Прокладка не должна заходить на края полости, ибо она будет рассасываться. Это приведет

к нарушению краевого прилегания наложенной пломбы, ее выпадению или развитию вторичного кариеса.

Правильно наложенная прокладка не должна нарушать конфигурацию сформированной полости, а ее толщина не должна быть более 2 — 3 мм (в среднем 1 — 1,5 мм) (рис. 11.1).

Пломбирование цементами полотей I и V класса

При пломбировании полостей I класса применяются силикофосфатные цементы (силидонт). Применение силикатного цемента (силицина) в больших полостях противопоказано, так как он является очень хрупким материалом и под жевательной нагрузкой будет раскалываться.

Силикатные цементы могут применяться только в небольших полостях I класса в естественной ямке моляров на щечной поверхности или во втором резце в слепой ямке.

В полостях V класса в молярах может применяться силидонт, а в резцах — силицин (он лучше подходит по цвету тканей зуба).

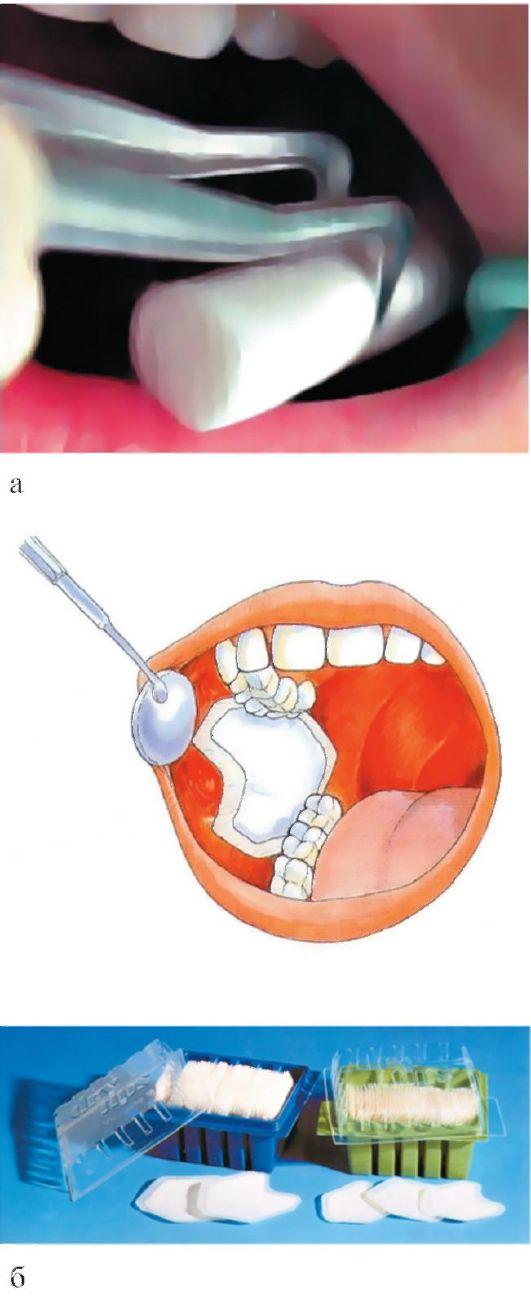

Перед пломбированием необходимо подготовить набор инструментов для пломбирования (штопфер, гладилку), пластинку для замешивания, выбрать пломбировочный материал, изолировать зуб от ротовой жидкости ватными валиками. Обычно при лечении зубов верхней челюсти можно ограничиться наложением одного валика у выводного протока околоушной слюнной железы и применением слюноотсоса. При лечении премоляров и моляров нижней челюсти накладывают два валика в области переходной складки со щечной поверхности нижней челюсти и валик в подъязычную область.

б, в — неправильное

При пломбировании фронтальных зубов накладывают два валика с обеих сторон уздечек губ и в области протоков подъязычных и поднижнечелюстных желез (рис. 11.2).

Затем медикаментозно обрабатывают кариозную полость. При поверхностном и среднем кариесе допускается обработка 3 % раствором перекиси водорода и высушивание 70° спиртом и эфиром. Глубокие кариозные полости обрабатывают физиологическим раствором, высушивают стерильными шариками и теплым воздухом. Далее замешивают прокладку из фосфат-цемента и вносят в кариозную полость. Силидонт замешивают на гладкой стороне пластинки, вносят в кариозную полость отдельными порциями, тщательно конденсируют штопфером. Пломбу покрывают вазелином, воском или лаком. Через несколько минут после затвердения пломбы больного просят закрыть рот для проверки окклюзии. Предварительно наложив копировальную бумагу на пломбированный зуб, просят больного произвести жевательные движения. При наличии отпечатков на пломбе излишки пломбировочного материала снимают карборундовой головкой, финирами. Затем полируют пломбу полирами (рис. 11.3).

а — ватными валиками

б — прокладками Dry Tips, впитывающими слюну из протоков околоушной железы

а — запломбированная силидонтом

б — контроль высоты пломбы по окклюзии

Аналогично пломбируют полости V класса силидонтом.

Силикатный цемент при пломбировании небольших полостей I и V класса после наложения прокладки из фосфат-цемента накладывают одной порцией, чтобы не нарушить монолитность пломбы, так как он обладает плохой прилипаемостью.

Пломбирование кариозных полостей II класса цементами

Для пломбирования кариозных полостей II класса применяются силико-фосфатные цементы — силидонт. Показания его применения те же, что и для I класса.

Методика пломбирования зависит от локализации кариозной полости и варианта препарирования.

При локализации кариозной полости в пришеечной области и хорошем подходе к ней методика пломбирования таких полостей такая же, как и пломбирования полостей V класса по Блэку.

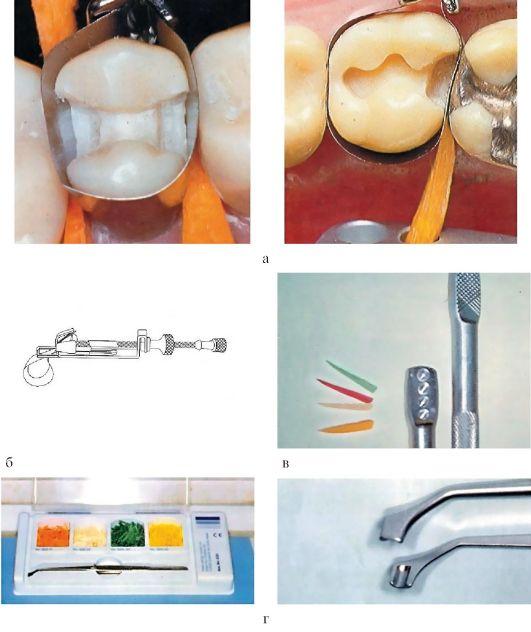

При локализации полостей выше экватора без дополнительной площадки в полостях с дополнительной площадкой и МОД нарушается контактная стенка. В этом случае при пломбировании необходимо вос- с оздать отсутствующую стенку и контактный пункт. Контактный пункт —

это соприкосновение соседних зубов. Он может быть точечным, но с возрастом становится плоскостным. Отсутствующая стенка при пломбировании восполняется наложением матрицы. Матрицы изготовляют из различных материалов: металла, целлулоида и др. Различают кольцевые, полукольцевые, ленточные, контурные и колпачковые матрицы. Матрицу вводят в межзубный промежуток, плотно прижимают в пришеечной области специальным клином или ватным тампоном. При невозможности введения матрицы в межзубный промежуток производят «расклинивание», т.е. смещение зуба в физиологических пределах. Для этого применяют смоченные водой деревянные клинья, которые при набухании раздвигают зубы, что способствует введению матриц. Матрицы можно фиксировать матрицедержателем или различными для этого приспособлениями (рис. 11.4).

Далее кариозную полость медикаментозно обрабатывают, высушивают и накладывают прокладку из фосфат-цемента. Прокладку вначале накладывают на придесневую стенку, дно и стенки до эмалево-дентинной границы основной полости, а затем на дно и стенки дополнительной площадки. После нанесения прокладки замешивают силико-фосфатный цемент (силидонт) и отдельными порциями вносят в кариозную полость, тщательно моделируют бугры, борозды. Зондом, гладилкой проверяют межзубный промежуток, избыток пломбировочного материала удаляют. Извлекают матрицу из межзубного промежутка и создают контакт пломбы с соседним зубом. Для этого нажимают на середину жевательной поверхности пломбы штопфером большого размера вдоль вертикальной оси зуба. После затвердения пломбы производят коррекцию окклюзии, шлифование и полирование пломбы.

Полости на смежных контактных поверхностях пломбируют в одно посещение пациента: вначале одну, а после затвердения пломбы — другую полость.

При пломбировании полостей II класса особое внимание уделяют трем важным моментам:

— прокладка на жевательной поверхности и особенно в пришеечной области не должна выступать из-под пломбировочного материала, так как в этих местах цемент рассасывается особенно быстро;

— следует исключить возможность образования нависающего края пломбы, поэтому надо следить, чтобы матрица плотно прилегала к зубу;

а — полости II класса, наложение ленточной матрицы — «расклинивание»

зубов деревянным клином б — универсальный матрицедержатель в — клинодержатель для установки межзубного клина г — набор деревянных клиньев и щипцы — пинцет для удержания клина

— необходимо создать контактный пункт между наложенной пломбой и соседним зубом.

При отсутствии контакта между зубами десневой сосочек подвергается постоянному раздражению пищевым комком, свободно проникающим в межзубное пространство. Пациент стремится удалить застрявшую пищу, используя различные предметы, тем самым травмируя десневой сосочек. Это приводит к воспалению десны и образованию пародонтального кармана.

К воспалению десневого сосочка, маргинального края десны приводит раздражение от давления нависающим краем пломбы.

Пломбирование кариозных полостей III и IV класса цементами

Полости III и IV класса необходимо пломбировать современными композитными материалами, удовлетворяющими эстетическим требованиям. Цементами (силицином) полости III и IV класса в настоящее время пломбируют только при наличии противопоказаний для применения композитов или при отсутствии современных композитных материалов.

Основное отличие в методике пломбирования силицином полостей III и IV класса заключается в том, что этот материал вносят в кариозную полость гладилкой одной порцией. Контуры боковых поверхностей моделируют при помощи целлулоидной пластинки, смазанной вазелином. Пластинку вводят в межзубный промежуток, тщательно прижимают к контактной поверхности, проверяют гладилкой, чтобы пломбировочный материала не попал в межзубный промежуток. Затем создают контактный пункт с соседним зубом, надавливая на середину незатвердевшей пломбы штопфером.

Полости IV класса представляют особую сложность при пломбировании, так как требуется восстановление разрушенного режущего края и угла коронки. Для улучшения фиксации пломбировочного материала часто используют парапульпарные штифты, фиксируя их в местах наибольшей окклюзионной нагрузки. Для повышения прочности пломбы углы немного утолщают, насколько позволяют условия прикуса, или выключают из окклюзии (рис. 11.5).

Достаточно часто восстановление дефектов III и IV классов производят фарфоровыми, металлокерамическими или пластмассовыми вкладками.

Источник

Пломбирование 1 класса по блэку цементом

Кариозные поражения, локализующиеся в фиссурах моляров и премоляров, слепых ямках фронтальных зубов, относятся к /классу по классификации Блжа.

Резистентность зуба к кариесу определяется многими факторами, в том числе — строением поверхности его эмали. Большую роль играют также глубина и форма фиссур. В зависимости от строения фиссуры подразделяют на открытые или закрытые.

Кариозные поражения, локализующиеся в фиссурах моляров и премоляров, слепых ямках фронтальных зубов, относятся к /классу по классификации Блека.

Резистентность зуба к кариесу определяется многими факторами, в том числе — строением поверхности его эмали. Большую роль играют также глубина и форма фиссур. В зависимости от строения фиссуры подразделяют на открытые или закрытые.

В открытых фиссурах кариес практически не развивается, так как они легко очищаются зубной щеткой, хорошо омываются ротовой жидкостью, в них не скапливаются остатки пищи и не аккумулируется бляшка.

Закрытые фиссуры обладают плохой самоочищаемостью. Бляшку, располагающуюся в глубине фиссуры, трудно или невозможно удалить зубной щеткой, так как ее щетинки не проникают вглубь. Наиболее неблагоприятный вариант закрытых фиссур колбовидной или ампулообразной формы.

Диагностика. Для диагностики кариеса I класса применяют следующие методы.

1. Зондирование — проводится с предельной осторожностью, так как слишком активное исследование нередко приводит к повреждению деминерализованной эмали фиссуры

2. Окрашивание фиссуры красителем — раствором детектора кариеса.

3. Осмотр фиссуры в синем свете.

Препарирование. Наибольшее количество дискуссий возникает по поводу объема иссечения тканей при препарировании полостей I класса. Очевидно, что этот вопрос не может быть решен однозначно и предполагает индивидуальный подход.

При обнаружении кариеса в определенном участке открытой фиссуры моляра или премоляра можно ограничиться иссечением только кариозных тканей; если поражение локализуется лишь в пределах эмали, в дентин углубляться не следует. Такое щадящее препарирование рекомендовано при низком КПУ и отличной гигиене полости рта пациента.

Если кариес обнаружен в. отдельном участке закрытой фиссуры, то препарирование следует проводить на всю глубину поражения, а фиссуру иссекать только в пределах эмали. Эта методика предусматривает разную глубину препарирования и рекомендуется при сочетании кариеса закрытых фиссур с низким КПУ и отличной гигиеной полости рта. Стремление не углублять полость до дентина связано с тем, что при локализации дна полости в пределах эмали не возникает проблемы адгезии пломбировочного материала к дентину и микроподтекания. Если кариес локализуется в нескольких участках закрытой фиссуры, необходимо полностью иссечь ее, ориентируясь на глубину распространения кариеса: в данном случае дентин поврежден в нескольких участках.

Распространенная методика «профилактического расширения» по Блэку заключается в иссечении фиссур до «иммунных» зон (т. е. гладких участков эмали, резистентных к кариесу) с созданием ящикообразной формы полости. Преимущество данного метода в исключении возникновения рецидивирующего кариеса. Этот тип препарирования рекомендован для материалов, не обладающих хорошей адгезией к тканям зуба (амальгама, вкладки) и удерживающихся в полости за счет механической ретенции. Однако, даже выполняя «расширение для предупреждения», следует сохранять максимально возможную толщину дентина на дне полости, так как лучшей защитой для пульпы является естественный дентин.

Этапы препарирования полости I класса.

1. С помощью артикуляционной бумаги выявляют участки эмали, которые несут окклюзионную нагрузку.

2. Входят бором в середину центральной окклюзионной борозды, располагая его ось параллельно оси зуба.

3. Углубяются бором на 1,5 мм.

4. Расширяют полость, не повреждая краевой гребень, до создания необходимой формы, обеспечивающей хороший обзор.

5. Удаляют кариозный дентин экскаватором и низкоскоростным наконечником.

6. Дорабатывают полость с учетом требований ретенциии резистентности: противоположные стенки полости должны быть параллельны. Возможно формирование слегка конвергирующих вестибулярной и язычной стенок и слегка дивергирующих дистальной и мезиальной стенок.

7. Обрабатывают края полости финишными борами.

8. Проверяют качество удаления некротических тканей с помощью зонда и детектора кариеса.

Элементы полости I класса (рис. 7.6, б): дно (пульпарная стенка полости), четыре стенки (мезиальная, дистальная, язычная и вестибулярная), восемь линейных углов (внутренние — дистально-пульпарный, мезиально-пульпарный, вестибулярно-пульпарный, язычно-пульпарный; внешние — дистально-вестибулярный, мезиально-вестибулярный, мези-ально-язычный и дистально-язычный) и четыре точечных угла (дистально-вестибулярно-пульпарный, мезиально-вестибулярно-пульпарный, мезиально-язычно-пульпарный и дистально-язычно-пульпарный).

Пломбирование. Если размер полости составляет половину и более расстояния от середины центральной фиссуры до вершины бугра, то возникает необходимость перекрывать бугор пломбировочным материалом для предотвращения фрактуры зуба. Это правило справедливо как в отношении препарирования под амальгаму, так и под другие пломбировочные материалы.

Если в процессе препарирования дно полости приобрело ступенчатую или неровную форму (из-за максимального сохранения дентина над пульпой зуба), то, при необходимости, можно провести его выравнивание с помощью прокладки из стеклоиономерного цемента.

При формировании полости под композит или другой материал, обладающий адгезией к тканям зуба, рекомендуется использовать щадящий вариант препарирования — скруглить углы полости, но выполнить фальц по краю эмали и иссечь эмаль бугров, лишенную подлежащего дентина. Для подготовки полости к пломбированию амальгамой необходимо создать ретенционную и резистентную форму полости по Блэку.

В настоящее время для прямого пломбирования полостей I класса применяют:

• композитные материалы светового и химического отверждения;

• упроченные компомеры;

• амальгаму;

• упроченные стеклоиономерные (полиалкенатные) цементы.

Серебряная амальгама используется в стоматологической практике более 150 лет. Описаны случаи сохранения в полости рта пломб из амальгамы в течение 70 лет.

Однако по многим причинам, в том числе и эстетическим соображениям, амальгаме в настоящее время предпочитают композитные материалы. Учитывая химический состав и полимеризационную усадку, которую дают все композиты и их производные, можно с уверенностью утверждать, что амальгаме пока нет полноценной замены, с точки зрения физико-механических свойств, однако ее эстетические параметры часто приводят к отказу от ее применения.

В настоящее время амальгаму применяют при лечении моляров верхней челюсти, т. е. там, где она не заметна при улыбке.

Композитные материалы для пломбирования полостей I класса включают композиты светового и химического отверждения, ормокеры, и, так называемые, постериориты, или пакуемые композиты, созданные специально для пломбирования моляров.

Способ отверждения материала не имеет принципиального значения, если композитный материал относится к классу гибридов и способен выдерживать жевательную нагрузку. Однако с материалом светового отверждения удобнее работать, чем с материалом химического отверждения, так как отсутствие ограничения во времени позволяет тщательнее моделировать поверхность. При пломбировании глубокой полости с затрудненным доступом для полимеризации следует использовать композитные материалы химического отверждения.

Пакуемые композиты (постериориты) предназначены для пломбирования окклюзионных и контактных поверхностей зубов, однако их цветовая гамма значительно беднее, чем у гибридов. При наличии повышенных требований к эстетике реставрации следует применять композиты класса гибридов или комбинировать постериориты и гибриды. Пакуемые композиты имеют более плотную консистенцию, поэтому их следует тщательнее адаптировать к тканям зубы или накладывать первый слой пломбы из низкомодульного композитного материала.

Упроченные стеклоиономерные цементы и компомеры следует использовать при необходимости фторирования тканей зуба. Однако применение стеклоиономеров ограничивается пломбированием небольших полостей на окклюзионной поверхности.

При заполнении полости I класса, особенно крупной, необходимо соблюдать принцип направленной полимеризации и вносить композит послойно — «елочкой». Для предотвращения усадки материала светового отверждения можно наносить прокладку из стеклоиономера или заполнять часть полости материалом химического отверждения.

Важный этап работы состоит в формировании окклюзионной поверхности. Необходимо стремиться к воссозданию анатомических особенностей окклюзионной поверхности, ориентируясь на интактные зубы. Нельзя ограничиваться формированием плоской окклюзионной поверхности. При моделировании бугров используют следующие методы.

1. Формирование бугров и их скатов из неотвержденного композита с помощью ручных инструментов. Этот метод предпочтителен при работе с пакуемыми материалами, которые в отвержденном состоянии обладают высокой прочностью.

2. Формирование бугров и их скатов после отверждения материала. Для этого применяются специальные финишные боры, имеющие особую форму рабочей части в виде «елочки», «оливы» и др.

После окончательной обработки композитной пломбы следует нанести герметик поверхности типа «Fortify» («Bisko»). Его использование позволяет:

• улучшить целостность границ;

• герметизировать микродефекты материала;

• улучшить цветостойкость;

• снизить износ пломбы.

Источник