- Какие части зуба покрыты цементом

- Коронка зуба.

- Корень зуба.

- Шейка зуба.

- Полость зуба.

- Поверхности зуба

- Какие части зуба покрыты цементом

- Пульпа зуба

- Какие части зуба покрыты цементом

- Цемент зуба: строение и функции. Общая характеристика и интересные факты

- Строение, типы цемента

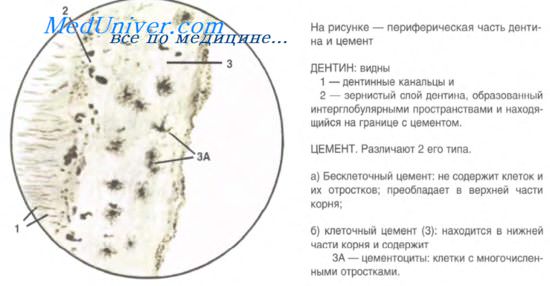

- Гистологически выделяют 2 типа цемента: бесклеточный и клеточный.

- Межклеточное вещество представлено коллагеновыми волокнами, которые с учетом местоположения разделяют на несколько видов:

- Функции цемента

- Цемент зуба необходим для крепления к шейке зуба и корню периферических волокон периодонта.

- Итак, функции:

Какие части зуба покрыты цементом

Зубы человека являются составной частью жевательно-речевого аппарата, который представляет собой комплекс взаимодействующих и взаимосвязанных органов, принимающих участие в жевании, дыхании, образовании голоса и речи.

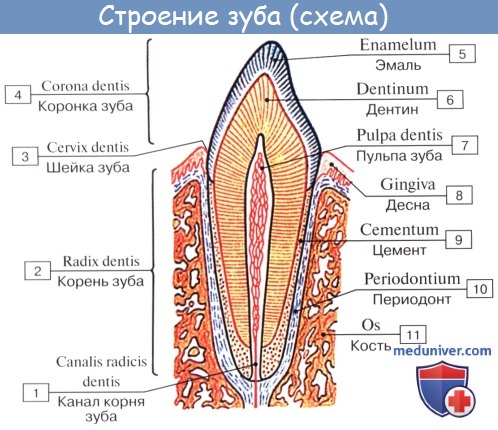

В каждом зубе выделяют три части: коронку, корень и шейку. Размеры и внешнее строение коронки, а также размеры и количество корней связаны с типом зубов.

Коронка зуба.

Анатомическая коронка — это часть зуба, покрытая эмалью, она остается постоянной на протяжении всей жизни зуба.

Клиническая коронка — это часть зуба, которая видна во рту и выступает над десной. Клиническая коронка может изменяться в течение жизни зуба, т.е. когда зуб прорезывается и, с другой стороны, когда происходит рецессия окружающих тканей.

Корень зуба.

Это часть зуба, покрытая цементом. Корень имеет конусовидную форму и заканчивается верхушкой. Корни зуба располагаются в зубной альвеоле. Число корней у разных зубов неодинаково. Одни зубы имеют только один корень, другие — два или три. Место разделения двух корней называется бифуркацией, а трех — трифуркацией.

Шейка зуба.

Это — суженная часть зуба, место перехода анатомической коронки в корень, соответствующее эмалево-цементной границе.

Полость зуба.

Внутри зуба имеется полость, которая подразделяется на полость коронки и канал корня зуба. На верхушке зуба канал корня открывается небольшим отверстием, через которое в полость зуба, содержащую пульпу, проходят сосуды и нервы.

Стенка полости зуба, прилежащая к его жевательной поверхности, называется сводом. В своде полости имеются углубления, соответствующие жевательным бугоркам и заполненные рогами пульпы. Поверхность полости, от которой начинаются корневые каналы, называется дном полости. В однокорневых зубах дно полости коронки воронкообразно суживается и переходит в канал, в многокорневых — оно уплощено и имеет отверстия, ведущие в корневые каналы.

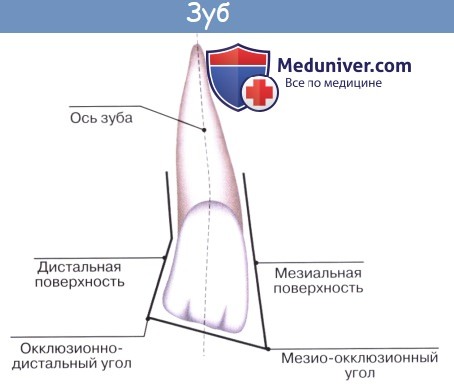

Поверхности зуба

Для удобства описания особенностей рельефа, локализации патологических процессов различают пять поверхностей коронки зуба: 1 — поверхность, обращенная в преддверие полости рта, называется вестибулярной. У передних зубов ее называют также губной, а у задних — щечной; 2 — поверхность, которая обращена в собственно полость рта, называется язычной; 3, 4 — поверхности коронки, обращенные к соседним зубам своего ряда, называются контактными или аппроксимальными. Различают медиальную и дистальную аппроксимальные поверхности. Медиальная поверхность обращена к центру зубного ряда, дистальная направлена в противоположную сторону, т. е. от центра; 5 — поверхность или край коронки зуба, направленный к зубам противоположного ряда, называется окклюзионной (поверхность смыкания). Эта поверхность у моляров и премоляров носит название жевательной, у клыков и резцов она узкая и именуется режущим краем.

Названия некоторых поверхностей коронки, за исключением окклюзионной, распространяются и на корни зуба.

Источник

Какие части зуба покрыты цементом

Цемент тонким слоем покрывает корень зуба и соединяется с эмалью вблизи шейки зуба. Имеются разные варианты расположения эмалево-цементного соединения. Цемент может располагаться точно у окончания эмали, наслаиваться на нее или не доходить до эмали. В последнем случае остается узкая полоска незащищенного дентина. Такие области очень чувствительны к термическим, химическим и механическим раздражителям. Расположение цементо-эмалевой границы может отличаться в разных зубах одного индивидуума и даже на различных поверхностях одного зуба.

Гистологически различают два типа цемента: клеточный (вторичный) цемент и бесклеточный (первичный). Клеточный цемент по составу и строению напоминает грубоволокнистую кость, содержит цементоциты. Обычно он расположен в верхушечной части корня и в области бифуркации корней. Бесклеточный цемент покрывает оставшуюся часть корня. Он не содержит цементоцитов и состоит из коллагеновых волокон и аморфного склеивающего вещества.

В течение жизни постоянно происходит отложение цемента. При некоторых заболеваниях, например периодонтите, а также при повышении нагрузки на зуб отмечается интенсивное отложение цемента, при этом формируется гиперцементоз.

При резорбции корня цемент способен к регенерации, новый цемент может замещать погибшие ткани корня и вызывать восстановление функции. Эта же ситуация может возникать и в случае фрактуры корня.

Пульпа зуба

Пульпа представляет собой мягкую ткань зуба, которая заполняет полость коронки и корневые каналы. Очертания коронковой пульпы до некоторой степени повторяют рельеф коронки зуба. Так, на жевательной поверхности коронки соответственно расположению жевательных бугров пульпа образует выступы, которые носят название рогов пульпы. Через верхушечные отверстия каналов корня пульпа сообщается с периапикальной областью.

Пульпа развивается из мезенхимального зубного сосочка параллельно с формированием коронки и корня зуба. Дифференцировка тканей пульпы завершается к моменту полного прорезывания зуба.

Сформированная пульпа состоит из рыхлой соединительной ткани своеобразного строения, богатой клетками и межклеточным веществом, а также сосудами и нервами. Своеобразие ее заключается в том, что наряду с клеточными элементами в пульпе имеется большое количество студенистого межклеточного вещества, придающего ей довольно плотную консистенцию. В этом гомогенном студенистом веществе заложены клетки и волокнистые структуры пульпы. Последние представлены коллагеновыми и ретикулярными волокнами. Эластические волокна в ткани пульпы не обнаружены. Коллагеновые волокна пульпы имеют обычное строение. В коронковой пульпе они располагаются рыхло в виде отдельных волокон, не образуя пучков, что характерно для обычной соединительной ткани.

Пульпа, заполняющая корневые каналы зуба, существенно отличается по своей структуре от коронковой пульпы. В ней большее количество и более плотное расположение коллагеновых волокон, которые собираются в пучки. По структуре корневая пульпа несколько напоминает ткань периодонта, с которым она сообщается через верхушечное отверстие корня.

Клеточные элементы пульпы весьма разнообразны в разных ее отделах. В самом наружном отделе, который прилегает к дентину, располагается в один или несколько слоев слой вытянутых клеток с темной, базо-фильной цитоплазмой — одонтобласты. Отростки этих клеток в виде так называемых волокон Томса проникают в дентинные каяальцы.

Промежуточный, или субодонтобластический, слой состоит из большого количества звездчатых клеток. Длинные и тонкие отростки этих клеток многократно ветвятся и переплетаются между собой.

В центральных отделах пульпы содержатся отростчатые клетки типа фибробластов. Они имеют звездчатую или веретенообразную форму, но лежат здесь более рыхло, чем клетки субодонтобластического слоя.

Кроме фибробластов, в центральных отделах пульпы имеется небольшое количество макрофагов, играющих важную защитную роль при воспалительных процессах.

Кровоснабжение пульпы. Пульпа зуба имеет чрезвычайно обильное кровоснабжение. Артерия проникает в пульпу через апикальное отверстие корня в сопровождении 1—2 вен. Помимо основных артериальных стволов, попадающих в пульпу через верхушку корня, сюда проникают сосуды через боковые ответвления корневого канала. Между ветвями артерий, проникающих в пульпу из разных корневых каналов, имеются анастомозы.

Иннервация пульпы. Нервные волокна проникают в пульпу через апикальное отверстие вместе с кровеносными сосудами, образуя сосудисто-нервный пучок. Обычно нервное волокно сначала делится на несколько относительно крупных ветвей, каждая из которых затем распадается на ряд тонких терминальных веточек, проникающих в слой одонтобластов. Одни из них заканчиваются на телах одонтобластов, другие проникают в предентин.

Источник

Какие части зуба покрыты цементом

В составе зуба различают коронковую, шеечную и корневую части. Коронка выступает над десной, а шейка и корень погружены в ткани зубной альвеолы. Внутри зуба находится полость, заполненная пульпой. Коронку зуба образуют эмаль, дентин и пульпа. Эмаль — производное дифферона энамелобластов. Структурными элементами эмали являются эмалевые призмы диаметром 3-5 мкм. Они имеют S-образно изогнутый ход. В состав призмы входят органические вещества в виде субмикроскопической фибриллярной сети (филаментов промежуточного типа), углеводы, кристаллы минеральных солей (фосфат кальция в форме гидроксиапатита, фторид кальция). Доля последних равна 96-97% массы эмали. Эмалевые призмы объединяются с помощью менее обызвествленного межпризменного вещества и покрывают коронку зуба в виде эмали.

По твердости эмаль близка к кварцу. Снаружи эмаль покрыта тонкой кутикулой, которая постепенно стирается при приеме пищи. Несмотря на то, что эмаль это неклеточная структура, которая не содержит кровеносные сосуды, для нее характерен обмен веществ. Транспорт веществ в эмаль осуществляется эмалевой жидкостью через межпризменные необызвествленные пространства. При недостатке питательных веществ и витаминов эмаль разрушается.

Дентин — ведущая ткань зуба, состоит из коллагеновых фибрилл и склеивающего их вещества с большим количеством солей кальция. В дентине минеральные соли составляют 72%, а органические вещества — 28%. Вещество дентина пронизано дентинными канальцами, или трубочками.

В них проходят длинные отростки одонтобластов, расположенных в периферическом слое пульпы зуба. В дентинных канальцах проходят также безмякотные нервные волокна. За счет этих канальцев осуществляются трофические процессы. В обмене веществ дентина большое значение имеют так называемые интерглобулярные пространства — необызвествленные участки в виде шарообразных полостей. Благодаря таким участкам граница между дентином и эмалью становится неровной, фестончатой, что обеспечивает прочное соединение двух тканей. Между одонтобластами, располагающимися в периферических участках пульпы, и дентином находится полоса необызвествленного матрикса, называемая предентином. За счет последующего отложения солей в предентине происходит аппозиционный рост дентина и рост зуба.

Цемент — своеобразная костная ткань, покрывающая шейку и корень зуба. В нем содержится 30% органических и 70% неорганических веществ. Различают две разновидности цемента: бесклеточный и клеточный. Бесклеточный цемент состоит из аморфного вещества и коллагеновых волокон, которые переходят в териодонт и далее в костную ткань альвеол челюстей, прочно закрепляя зуб в его ячейке. Клеточный цемент содержит цементоциты и по строению соответствует грубоволокнистой костной ткани. В составе цемента нет кровеносных сосудов, поэтому трофические процессы в нем обеспечиваются за счет кровоснабжения териодонта путем диффузии.

Пульпа зуба (зубная мякоть) располагается в полости зуба и в корневых каналах. Корневые каналы свободно открываются в зубную альвеолу. Пульпа зуба образована рыхлой волокнистой соединительной тканью. Периферическое положение в пульпе занимают одонтобласты. В промежуточном и центральном слоях пульпы зуба находятся адвентициальные клетки, фибробласты, макрофаги, аргирофильные и коллагеновые волокна. В пульпе зуба разветвляются многочисленные кровеносные сосуды, а также нервные волокна с чувствительными нервными окончаниями.

С возрастом уменьшается содержание органических веществ в эмали, дентине и цементе зуба, а в связи с нарастающими склеротическими изменениями сосудов пульпы ухудшаются кровоснабжение и трофика всех его частей.

Репаративная регенерация зуба возможна лишь в ограниченных пределах.

Эмаль после повреждения не восстанавливается. Дентин образуется медленно и в очень небольшом количестве за счет дифференцировки одонтобластов. Цемент зуба регенерирует слабо.

Источник

Цемент зуба: строение и функции. Общая характеристика и интересные факты

Наибольшая масса цемента у верхушки корня и наименьшая у шейки.

В течение жизни ткань продолжает откладываться на поверхности корня зуба, а потому значительно увеличивается ее масса. Это свойство позволяет при помощи измерения толщины ткани определять возраст человека, что актуально для разного рода исследований — судебно-медицинских, археологических и других.

В сравнении с костью метаболизм цемента менее высок, что связано с отсутствием кровеносных сосудов. Благодаря этому возможно использование ортодонтических конструкций с целью смещения зубов без значительной резорбции корня зуба.

Распространенное заболевание, связанное с цементом — гиперцементоз. Травма или хроническое воспаление в области корня зуба может спровоцировать локальный, диффузный или генерализованный гиперцементоз.

Строение, типы цемента

Цемент представлен клетками и межклеточным веществом. Клетки — цементоциты, цементокласты и цементобласты.

Гистологически выделяют 2 типа цемента: бесклеточный и клеточный.

Бесклеточный цемент, или как его называют — первичный, клеток не содержит — лишь обызвествленное межклеточное вещество. Толщина его — 23-40 мкм. Покрывает шейку зуба.

Вторичный цемент (или клеточный) кроет небольшим слоем корень, располагаясь ниже шейки зуба. Цементоциты, отростчатые клетки, в большом количестве содержатся в межкорневых отделах и в области верхушечной части корня. Также выделяют цеметобласты, которые расположены на поверхности цемента. Цементоциты же локализуются в толще цемента зуба. Вторичный цемент локализуется на бесклеточном либо на дентине.

В сравнении с первичным вторичный образуется гораздо быстрее. Цементоцитами характеризуются множеством ветвящихся отростков и наличием большого ядра. Погибая, они оставляют лакуны в более глубоких слоях. Ближе к периферии цементобласты схожи с цементобластами и более «активны». Последние способствуют отложению цемента.

Межклеточное вещество представлено коллагеновыми волокнами,

которые с учетом местоположения разделяют на несколько видов:

прорастающие в дентин;

выходящие в периодонт;

локализованные в пределах цемента, внутренние;

прорастающие в надкостницу альвеол.

Также межклеточное вещество представлено минерализованными гликозамингликанами и матриксом. Межклеточные волокна образуются собственными клетками (то есть клетками цемента) и идут параллельно корню. Под прямым углом к зубу проходят волокна периодонтальной связки, которые также входят в состав альвеолярной кости.

Функции цемента

Как было отмечено выше, цементобласты — функциональные клетки, и именно благодаря им откладываются последующие слои цемента. Откладываются слои ткани на протяжении всей жизни человека, и за всю жизнь увеличение толщины происходит в 2-3 раза. Отложение цемента необходимо для поддержания нормальной длины зуба в процессе естественного стирания, и происходит «выталкивание» зуба. Эту компенсационную функцию, которая необходима для сохранения нормальных размеров клинической коронки при помощи наслоения тканей, называют пассивным прорезыванием зуба. В ряде случаев наслоение может усиливаться на верхушке корней зубов при утрате «противолежащего» зуба на противоположной зубной дуге.

Цемент зуба необходим для крепления к шейке зуба и корню периферических волокон периодонта.

Итак, функции:

Обеспечение крепления волокон периодонта к зубу. Цемент является значимой составляющей поддерживающего аппарата зуба.

Защита дентина от неблагоприятных факторов.

Участвует в восстановительных процессах при образовании резорбционных лакун.

Компенсирует длину зуба при естественном изнашивании эмали, «выталкивая» зуб.

Особо важное клиническое значение имеет соединение цемента и эмали. Цементно-эмалевая граница.

обнаженный дентин — у пожилых людей;

захождение цемента на эмаль.

Если, например, наличие полости между цементом и эмалью является причиной гиперчувствительности в области шейки зуба. Также причиной может послужить покрытие дентина небольшим слоем цемента. Боль возникает при высокой или низкой температуре употребляемой пищи, при прикосновении стоматологическими инструментами. Цемент — защита дентина.

Своевременное профилактическое посещение стоматологического кабинета поможет предупредить развитие серьезных заболеваний.

Источник