- Адгезивный цемент что это

- Адгезивные системы в стоматологии

- Классификация: типы, их особенности и характеристики

- Для эмали

- Для дентина (праймеры)

- Однокомпонентные

- Двухкомпонентные

- Универсальные

- Самопротравливающие

- Химического и двойного отверждения

- Светоотверждаемые

- Поколения адгезивов: их особенности и характеристики

- Первое поколение

- Второе поколение

- Третье поколение

- Четвертое поколение

- Пятое поколение

- Шестое поколение

- Седьмое поколение

- Требования к адгезивным системам в стоматологии

Адгезивный цемент что это

Адгезия, ( в переводе с лат. яз. — «прилипание») — соединение двух разнородных материалов, приведенных в близкий контакт. Существует сила адгезии или сила присоединения, которая измеряется силой, которую способен выдержать адгезив без разрушения [3,5,9].

В стоматологии выделяют два вида адгезии:

1) Механическая – характеризуется микромеханическим сцепление материала с тканями зуба

2) Химическая – характеризуется образованием химической связи материала с дентином и эмалью зуба[5].

С целью улучшения сцепления материала с тканями зуба в последние годы особое внимание уделяется адгезионным системам фиксации, которые улучшают фиксацию протезов не только с эмалью, но и дентином. Адгезия стоматологических материалов к дентину затруднительна из-за его неоднородности [3].

Цель. Изучить адгезию стоматологических цементов к твердым тканям зуба использую материалы и современные взгляды ученых по данному вопросу.

Обзор литературы по выбранной теме.

Для того, чтобы полностью понять данную тему, для начала нужно разобраться с терминологией. Это позволит более точно понять исследуемую тему.

Исходя из того, что в стоматологии существует два вида адгезии: механическая и химическая, химической адгезией обладают только стеклоиономерные цементы. Все остальные, используемые в стоматологии, материалы обладают механической и микромеханической адгезией. Но, несмотря на улучшенные механические свойства стеклоиономерных цементов, они демонстрируют более низкие показатели адгезии к тканям зуба, чем адгезивные системы. И поэтому, для того, чтобы улучшить адгезию цемента используют кондиционеры для дентина и подкисленные праймеры. Некоторые зарубежные авторы провели исследование по этому поводу и сделали вывод, что сцепление к дентину повышается в процессе обработки поверхности дентина адгезивом [10].

Об адгезии судят по величине адгезионной прочности, т.е. по сопротивлению разрушения адгезионного соединения. Для того, чтобы разделить адгезионное соединение, необходимо измерить приложенные усилия. Существует немало методов для измерения различных адгезионных соединений, но у всех методов присутствуют только три механизма разрушения: растяжение, сдвиг и неравномерный отрыв. Поверхность разрушения при испытании проходит по наиболее слабому звену соединения.

Условия создания прочного адгезионного соединения:

1. Чистота поверхности, на которую наносят адгезив. На субстрате не должно быть пыли, посторонних частиц, адсорбированных монослоев влаги и других загрязнений.

2. Пенетрация (проникновение) жидкого адгезива в поверхность субстрата.

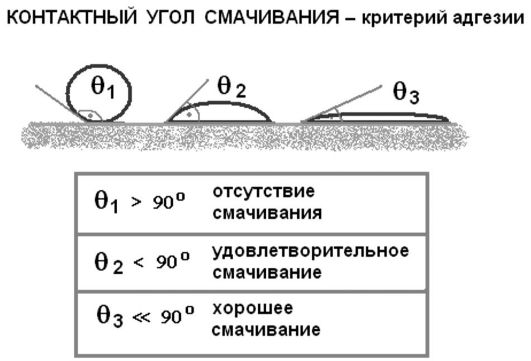

Смачивание характеризует способность капли жидкости растекаться на твердой поверхности. Мерой смачивания является контактный угол смачивания (Θ), который образуется между поверхностями жидкого и твердого тел на границе их раздела (рис.1).

Рис.1. Контактный угол смачивания.

3. Минимальная усадка и минимальные внутренние напряжения при твердении (отверждении) адгезива на поверхности субстрата.

4. Минимально возможные термические напряжения.

5. Возможное влияние коррозионной среды. Присутствие воды, способствующих коррозии жидкостей или паров часто приводит к ухудшению адгезионной связи.

Современную стоматологию невозможно представить без адгезивных систем. Классификация адгезивных систем:

1) Адгезивные системы для эмали

2) Адгезивные системы для дентина (праймеры).

Адгезивная система состоит из собственно адгезива (Адгезивного агента, бонда, бондинг – агента) и веществ, подготавливающих поверхность (кислота, кондиционер, праймер). Адгезивная система может включать один адгезив и вещество для подготовки поверхности или несколько компонентов, наносимых поочередно или смешиваемых друг с другом[10]. Адгезивные системы должны отвечать требованиям:

· Прикрепляться к тканям зуба;

· Прикрепляться к пломбировочному материалу или цементу;

· Не растворяться в ротовой полости;

· Выдерживать механические и термические нагрузки. [2,5]

На сегодняшний день известно 7 поколений адгезивных систем. В клинической практике применяют системы начиная с 4-ого поколения. Они содержат три компонента: кондиционер, праймер и бонд-агент (адгезив) [2].

В состав адгезивных систем 5-ого поколения входят вещества, которые объединяют свойства праймера и адгезива и применяются в два этапа: протравливание и нанесение однокомпонентного адгезива. [10].

Адгезивные системы 6-ого и 7-ого поколения называют самопротравливающие. Преимущества этих систем в том, что дентин протравливается неглубоко и не удаляет «пробки» в каналах[2,10].

Для наибольшей фиксации ортопедической конструкции к твердым тканям зуба, используются цементы, которые должны обладать двумя основными свойствами – хорошей адгезией к ортопедической конструкции и к опорным зубам и собственной устойчивостью к разрушению. Выполняя функцию адгезии, слой цемента обеспечивает защиту препарированных зубов от бактерий, термических и химических воздействий, предотвращает развитие кариеса. К таким цементам относят фиксационные цементы[6].

Существует ряд критериев, которым должны соответствовать фиксационные цементы: низкая вязкость и малая толщина пленки, быстрое схватывание при температуре полости рта, низкая растворимость, высокая прочность, биосовместимость, адгезия к тканям зуба и реставрационным материалам[6]. Поскольку не существует материала с хорошей адгезией, который подходил бы ко всем конструкциям, поэтому стоматологам приходится подбирать фиксационный цемент, подходящий в том или ином случае[6].Современные стоматологические цементы можно разделить на 5 групп:

1) Для постоянных пломб

2) Для временных пломб

3) Лечебные и изолирующие прокладки

4) Для пломбирования корневых каналов

5) Для фиксации ортопедических и ортодонтических конструкций

По физико-химическим свойствам цементы делятся на:

5) Полимермодифицированные стеклоиономерные цементы

Примером цемента, который может образовывать прямую химическую связь как с дентином, так и с эмалью являются стеклоиономерные цементы. Также они способны увеличивать микротвердость в поверхностных и подповерхностных слоях твердых тканей[1].

Исследования, которые проводились in vivo показали хорошую связь стеклоиономерных цементов с эмалью зуба, наименьшую растворимость в ротовой жидкости, высокую механическую прочность [1,5,9] .Уникальным свойством стеклоиономерных цементов является выделение фтора при соединении с твердыми тканями зуба, это позволяет снизить развитие кариеса [9].

Цинк-фосфатные цементы применяются для фиксации коронок( металлокерамических, цельнолитых). Из-за малого рабочего времени, могут возникнуть трудности с фиксацией[7].

Поликарбоксилатные в основном используются, когда временный цемент не способен обеспечить достаточной ретенцией. Это самые непрочные из всех цементов [7].

Полимермодифицированные стелоиономерные цементы обладают хорошими ретенционными свойствами, поэтому в настоящее время приобрели популярность. В них сочетаются качества стеклоиономерных и композитных цементов. Они обладают универсальными свойствами, подходящими дл фиксаций коронок и мостовидных протезов разных материалов. Обладают пролонгированным рабочим временем. Но существует одна особенность: при работе с данными цементами нельзя использовать материалы, которые содержат эвгенол[7].

Композитные цементы имеют как положительные, так и отрицательные свойства:

Адгезивная подготовка поверхности зуба обеспечивает герметичность и изоляцию зубов после цементирования непрямых реставраций; чувствительность к аппликационным ошибкам, возникновение послеоперационной чувствительности ограничевали их более широкое применение в стоматологии [4,8].

Самоадгезивные композитные цементы не требуют нанесение адгезивной системы и протравливания поверхность зуба ортофосфорной кислотой; снижают вероятность постоперационной чувствительности; просты и удобны в использовании [3,4].

Результаты и обсуждения

Для достаточного понимания, как же все-таки осуществляется адгезия, необходим комплексный подход к данному вопросу. Проанализировав современную литературу как российских, так и иностранных авторов, мы пришли к выводу, что хорошей адгезией к твердым тканям зуба обладают не все цементы, у каждого свои особенности[9].

Как выяснилось в ходе обзорного исследования, опираясь на научные работы отечественных и зарубежных авторов, в стоматологической практике не существует универсального цемента, который бы обладал хорошей адгезией к любой ортопедической конструкции и тканям зуба, поэтому врачам- стоматологом приходится подбирать материал индивидуально в каждом клиническом случае.

Таким образом, проанализировав достаточно большое количество научной литературы, мы пришли к выводу, что тема данного обзора освещена не полностью, в ней остается много скрытых вопросов и для того, чтобы полностью изучить все факторы, которые влияют на адгезию, потребуется еще много времени, поскольку каждый клинический случай универсален и требует индивидуального подхода для лечения и для повышения адгезии.

Источник

Адгезивные системы в стоматологии

Адгезивная система — комплекс растворов, имеющий в различных вариациях протравливающий компонент, праймер и бонд, которые способствуют микромеханической фиксации стоматологических составляющих к дентину.

Адгезивные системы используются:

- в терапевтической области стоматологии при деятельности, связанной с композитами, компомерами и некоторыми стеклоиономерными цементами на полимерной составляющей;

- в ортопедической стоматологии — при адгезивной фиксации всех типов непрямых конструкций, ремонте сколов композитных и керамических оболочек;

- для установки брекетных систем, виниров, различных украшений.

Классификация: типы, их особенности и характеристики

Для эмали

Эмалевые адгезивные системы (адгезивы) включают в себя гидрофобные жидкие мономеры композиционных материалов, которые при помощи микромеханической адгезии создают адгезию к эмали зуба.

Справка. Адгезивы не в состоянии обеспечить адгезию к твердым тканям, по этой причине следует либо исключить дентин от вредного воздействия изолирующей оболочки, либо применить праймер.

Для дентина (праймеры)

На данный момент сменилось большое количество адгезивных систем для твердых тканей зуба, причем прогресс шел одновременно в две стороны – облегчение самого процесса применения и повышение качества адгезии. Отношение к определенному типу поколения определяется химическим содержанием, механическими параметрами способности проникновения и легкостью при эксплуатации. Особенности и характеристики рассмотрим в пункте «поколения адгезивов».

Однокомпонентные

С появлением пятого поколения решилась проблема смешивания компонентов – была разработана идея «одного флакона», т.е. адгезив и праймер заранее помещены в один объем (отсюда и наименование однокомпонентные).

Использование однокомпонентных схем подразумевает полное травление эмали и дентина. Процесс их слияния идентичен механизму адгезии систем 4 поколения. Компоненты имеют прекрасные параметры адгезии к эмали, дентину, керамике и металлу (показатель составляет 20-25 МПа), однако их главное преимущество заключается в следующем – это полный отказ от стадии соединения составляющих раствора, неправильно разбавленные пропорции которого значительно ухудшали показатели адгезии в системах четвертого поколения.

Двухкомпонентные

Двухкомпонентные адгезивы, подразумевающие выполнение двух этапов: кондиционирование тканей зуба и нанесение адгезива.

Эти адгезивные системы включают в себя две составляющие:

- Кондиционер, который используется для подготовления внешней стороны зуба к нанесению адгезива. Исходя из выбранного стиля кондиционирования, эти адгезивные системы классифицируются на две подгруппы: 5а и 5б.

- Для кондиционирования эмали и дентина используется 35—31% раствор фосфорной кислоты. Данные адгезивные механизмы работают на основе устранения смазанного уровня.

Универсальные

Универсальные адгезивные системы дают стоматологу способность выбора метода кислотной обработки эмали и дентина. Их достоинство – возможность создавать адгезию не только композитов, но и прочих стоматологических компонентов, в том числе и тех, которые используются при восстановлении зубов.

Важно! Универсальные адгезивные системы подходят ко всем фотополимерным композитам, применяемых для реставрации зубного покрытия.

Самопротравливающие

На текущий момент наибольшим вниманием пользуются самопротравливающие одношаговые адгезивные системы. Их главным достоинством является то, что они одинаково результативны для применения как на подсушенной, так и на содержащей влагу твердой зубной ткани.

Также неоспоримым преимуществом адгезивных систем является то, что дентин протравливается на малую глубину и канальные «пробки» сохраняются. Применение систем данного типа исключает появление послеоперационной чувствительности. Прочностные характеристики соединения адгезив/дентин остаются на очень высоком уровне, несмотря на малую толщину гибридного слоя.

Химического и двойного отверждения

Адгезив химического и двойного отверждения состоит из двух растворов, которые соединяются в идентичных пропорциях прямо перед использованием в подготовленной области. Уровень адгезива сохраняется в области в течение минуты, для корректного завершения химической реакции. После использования адгезив распространяется по микрополостям эмали, достигая протравленных тканей зуба. Его появление возможно в результате образовавшейся связи, формирующейся вследствие химической реакции при соединении структурных молекул зуба и адгезива.

Светоотверждаемые

Световые композиты на протяжении большего количества времени считаются самым популярным материалом для стоматологических процедур. В 1980-е годы двадцатого столетия были разработаны компоненты с различными параметрами частиц наполнителя, используемые для пломбирования разнообразных типов зубов: макрофильные, микрофильные, совмещенные.

Адгезив светового отверждения затвердевает под воздействием фотополимеризатора. Также светоотверждаемые адгезивы полимеризуют до добавления композита первичного уровня.

Поколения адгезивов: их особенности и характеристики

Первое поколение

Характерная особенность I поколения заключается в применении ионных и хеляционных соединений с неорганическими составляющими дентина, такими как кальций. Величина такого соединения была непрочной, всего 2-5 МПа и значительно ухудшалась при наличии жидкости, которая выделялась из дентинных канальцев. Альтернативные системы этого поколения использовали поверхностно-активные мономеры.

Второе поколение

Адгезивы II поколения связывались с твердыми тканями зуба, в 3 раза эффективнее по сравнению со сцеплением прошлого поколения. Немногие из них выдавали 25-55 % силы соединения естественного слоя эмали с дентином, а средняя величина равнялась 6-20 МПа. Активная группа была представлена хлорзамещенными фосфатными эфирами разнообразных мономеров. Предпринимались попытки использования протравливания дентина и его насыщение ионами железа.

Третье поколение

Адгезивные системы III поколения для соединения композита и твердых зубных тканей применяли насыщенный слой (смазанный), постоянно его совершенствуя. Они могли обеспечить величину сцепления до 15-18 МПа, что практически эквивалентно силе соединения композита с протравленной эмалью. Химический состав видоизменялся, но в большинстве случаев в качестве активных групп применялись алюмосиликаты, алюмонитраты и иные компоненты. Также использовалось предварительное вытравление дентина ЭДТА, малеиковой и другими кислотами. Первооткрывателем данного типа адгезивов считается «GLUMA».

Четвертое поколение

Адгезивные системы IV поколения осуществили большой шаг вперед, отодвинув использование других систем. Это поколение до сих пор является «эталонным». Впервые была применена техника тотального протравливания и влажного дентинного бондинга.

Главным отрицательным моментом этих систем являются достаточно серьезные трудности при эксплуатации, т.к. все участвующие в процессе материалы (их три) следует соединять в строго определенных пропорциях. Именно из-за этих погрешностей возникали трудности при использовании систем.

Адгезивные системы четвертого поколения включают в себя 3 компонента:

- Кондиционер.

- Праймер.

- Ненаполненная смола (соединитель).

Пятое поколение

- Кондиционер. Методика кондиционирования эмали и дентина аналогична применяемой в системах 4 поколения.

- Универсальный адгезив, по составу является смесью специальных низкомолекулярных гидрофильных смол и эластомеров, соединенных с водой, спиртом или ацетоном.

- отличные показатели величины сцепления с эмалью и дентином;

- хорошие отдаленные клинические результаты;

- комфортность при использовании;

- сокращение временных ресурсов;

- полная совместимость со светоотверждаемыми материалами.

Шестое поколение

Представляют собой самопротравливающие адгезивные системы. Смешивание компонентов происходит непосредственно перед использованием. После этот состав без начального протравливания наносится на дентин и эмаль. Одновременно с этим необходимо обеспечить кондиционирование, и диффузию адгезивных материалов в ткани зуба, а также создание гибридного уровня.

Адгезивные системы VI поколения состоят из смеси фосфорных эфиров и адгезивных компонентов.

Седьмое поколение

Самопротравливающие адгезивы VII поколения являются новейшим шагом в адгезивной стоматологии, но имеют много общего с самопротравливающими адгезивами VI поколения. Вся разница заключается в отказе от этапа соединения компонентов, т. к. эти системы представляют собой уже готовый к использованию раствор, который содержит протравку, праймер и бонд. На текущий момент не получили должного распространения, из-за малого количества применений.

Требования к адгезивным системам в стоматологии

С начала создания новой адгезивной системы, и до момента ее применения в медицинской области на практике проходит немалое количество времени, в течение которого полностью изучаются физические, химические, биологические особенности новейших компонентов. Проверяется соответствие общепринятым стандартам и параметрам.

Список основных требований к классу материалов «Адгезивные системы», которыми необходимо пользоваться для получения достойного клинического результата, по окончании испытаний системы:

- Универсальность и совместимость с другими компонентами на высоком уровне.

- Создание надежного, долговечного соединения с дентитом.

- Компенсировать напряжение, которые появляются из-за полимеризационной усадки композиционного компонента.

- Достаточная сила сцепления.

- Надежная адгезия.

- Экологичность, отсутствие раздражения.

- Стабильность при контакте с ротовой и дентинной жидкостями.

- Комфортность при использовании.

- Длительный эксплуатационный период.

Открыть в каталоге

Источник